di Chiara Monopoli

Negli ultimi anni la parola resilienza è entrata prepotentemente nel nostro vocabolario: la resilienza è considerata una dote ammirabile, a cui aspirare. Ma cosa significa? Il termine fa riferimento alla capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi e, in psicologia, indica la capacità di un individuo di affrontare e superare senza danni un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Sulla carta sembrerebbe essere una qualità altamente desiderabile, indice di incrollabile forza interiore. Ma è davvero così?

Negli anni recenti, mentre da un lato la qualità delle nostre vite è migliorata (ad esempio la medicina ci permette di vivere più a lungo e di affrontare malattie un tempo considerate di fatto delle condanne a morte) dall’altro lato essa si sta abbassando drasticamente: i ritmi di lavoro e di vita sempre più implacabili, la difficoltà, nonostante i propri meriti e i propri sforzi, a raggiungere una certa stabilità del livello economico ed esistenziale, la continua corsa a fare “sempre più e meglio” che però, spesso, non premia chi merita e distrugge chi non riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati; tutti questi elementi stanno contribuendo a erodere la qualità delle nostre vite, rendendole sempre più simili a una corsa affannosa e senza fine, in cui come unica consolazione ci è concesso il consumo di beni materiali.

Inserita in questo quadro, la resilienza non si presenta più come una qualità a cui tendere, ma diventa una necessità per sopravvivere. Lo stato di continua tensione in cui viviamo non ci permette di fermarci per tirare il fiato e ci impone di affrontare costantemente ansia, ostacoli, aspettative la cui asticella si alza senza posa, senza mai accordarci il conforto (o, sarebbe meglio dire, il lusso) di riprenderci all’angolo del ring. Se questo è vero a livello della vita privata, a livello lavorativo diventa lampante: ci viene chiesto di lavorare sempre di più, di accontentarci di una remunerazione e di diritti lavorativi sempre più risicati, di abbassare la testa e accettare tutto, senza lamentele.

Sarebbe dunque ingenuo continuare a pensare che l’ideale dell’”uomo resiliente” venga proposto per il nostro bene, in quanto appare chiaro che un essere umano capace di affrontare e superare continue difficoltà senza proferire lamento è innanzitutto un vantaggio per chi lo vuole sfruttare.

Nel mondo anglosassone lo stile di vita moderno è definito con l’espressione “rat race”, letteralmente “corsa dei ratti”, dove la competizione la fa da padrone e chi si ferma è perduto. Come dei poveri animali impazziti e incapaci di prendere il controllo delle nostre vite, continuiamo a scapicollarci fino allo stremo delle forze, senza mai riuscire a raggiungere il traguardo che di volta in volta viene spostato più in là. A questo punto ça va sans dire che il prezzo da pagare per raggiungere l’eccellenza, il sempre più e il sempre meglio, è il sacrificio delle nostre vite personali, della nostra salute mentale e fisica.

Fortunatamente non tutti sono disposti ad accettare questo stato di cose e, a partire dagli anni ’90, nel mondo si è iniziato a pensare a un modo per porre un freno a questa corsa apparentemente irrefrenabile. L’espressione “downshifting” (letteralmente “scalare la marcia” e, dunque, rallentare) ha iniziato a farsi largo e a indicare la scelta consapevole di ridurre la velocità propria esistenza, per prendere in considerazione l’idea di rinunciare a una carriera eccessivamente stressante in favore di uno stile di vita più a passo d’uomo, in cui possano trovare spazio piccole gioie quotidiane che, con il “progredire” della nostra società, siamo stati sempre più propensi a dimenticare. In Italiano l’espressione “downshifting” è stata tradotta come “decrescita felice” e trova tra i più eminenti esponenti di questo movimento il filosofo ed economista Francese Serge Latouche. Ovviamente non mancano le critiche a questo movimento, d’altro canto esso rappresenta una minaccia per la società dei consumi: se davvero ci fermassimo a riflettere, ci renderemmo conto di quanto la velocità a cui siamo obbligati ci priva di una vita soddisfacente in nome del successo e di quanto questo successo, alla fine della giornata, venga misurato in termini puramente materiali. Questo accade perché, purtroppo, in un mondo che procede freneticamente, siamo stati abituati ad aspirare a delle forme di consolazione raggiungibili in modo altrettanto rapido e che ci illudono di essere la giusta compensazione per tutto ciò a cui stiamo, invece, rinunciando. Bastano pochi minuti per acquistare dei beni di consumo e la gratificazione che ne deriva è immediata, il problema è che essa si dissolve con la stessa velocità con cui arriva e dobbiamo rigettarci a capofitto nella nostra routine senza tregua per accumulare altro denaro per poter accedere ad altri beni non più solo di consumo ma, a questo punto, di conforto.

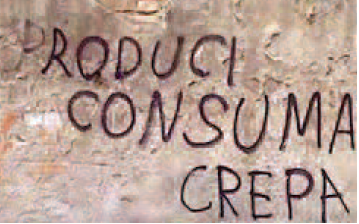

Come intonava Giovanni Lindo Ferretti, quando cantava con i CCCP, la nostra esistenza si riduce al motto “Produci, consuma, crepa”, senza lasciarci il tempo di vivere la nostra dimensione umana. Ecco, allora, che per sopravvivere a una realtà così lontana da tutto ciò che è umano, la resilienza sembra venire in nostro soccorso, mentre in realtà altro non fa che perpetuare la nostra condanna.

Nel momento in cui il nostro mondo diventa invivibile, chiedere alle persone di sopportarlo a oltranza (definendo come “debole” chi non ci riesce o non vuole farlo) diventa un modo per metterci davanti alla presunta ineluttabilità della nostra condizione, per la serie: “continuerete ad essere sfruttati e per continuare a subire ciò senza lamentarvi, vedete bene di sviluppare la vostra resilienza, altrimenti sarete considerati dei perdenti o, peggio ancora, degli schiavi non abbastanza sfruttabili”. Per questi motivi, odio l’uso che si sta facendo in questi anni del termine resilienza: essa può essere utile entro una certa misura, nel momento in cui siamo costretti a far fronte a un trauma ma, se lo stato di stress costante diventa la normalità, allora si dovrebbe puntare a modificare la realtà che ci circonda, riportandola a una dimensione nuovamente umana, invece di far pressione sulle persone affinché siano loro a modificarsi, diventando ogni giorno più resilienti.

Commenta per primo