di Ilenia Sbrugnera

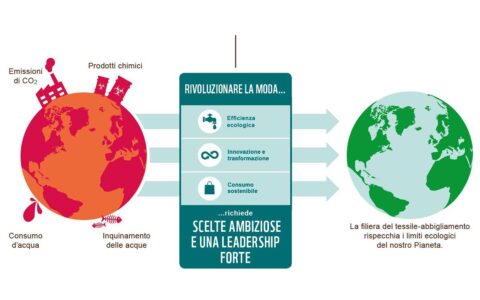

Il fast fashion punta sui volumi: produrre un numero crescente di capi a basso costo. Ma questo sistema di produzione incide negativamente sull’ambiente (e non solo) ed è in netta contrapposizione con l’idea di una produzione sostenibile.

Il progresso economico e sociale dell‘ultimo secolo è stato accompagnato anche da un inevitabile degrado ambientale: ogni anno, infatti, circa un terzo del cibo prodotto finisce nella spazzatura dei consumatori e dei commercianti, oppure va a male a causa di modalità di trasporto o di raccolto inadeguate. Alla luce di tutto questo, dunque, le produzioni sostenibili puntano a “fare di più e meglio con meno”, sganciando di fatto la crescita economica dal degrado ambientale stesso, aumentando l’efficienza delle risorse e promuovendo stili di vita sostenibili.

Un punto di vista che sembra essere in netta contrapposizione rispetto alla filosofia alla base del fast fashion, dal momento che la crescita dell‘industria tessile legata a questo settore negli ultimi vent’anni è stata trainata soprattutto dai volumi. E così, di fatto, i consumatori sono favorevoli ad una maggiore sostenibilità nell‘abbigliamento, ma poi nel concreto acquistano spesso marchi a basso costo e prodotti poco cari. E questo come incide sull’ambiente?

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), se l’industria tessile continuerà a crescere in modo esponenziale, entro il 2050 il settore potrebbe consumare il 25 % del budget di CO2 mondiale. Parliamo di un dato allarmante, dal momento che già oggi il settore tessile assorbe l’8 % delle emissioni di gas serra a livello mondiale e- stando sempre alle stime dell’AIE- emette più dell’intero settore del trasporto aereo e marittimo messi insieme.

Ma non è tutto: anche il consumo di acqua di questo settore è molto elevato, soprattutto quando si utilizza la materia prima del cotone. Il 20 % dell’inquinamento delle acque industriali a livello mondiale è dovuto alla tintura chimica, al candeggio o ad altri trattamenti dei tessuti. E, attualmente, 12,8 milioni di tonnellate di vestiti usati finiscono ogni anno nei rifiuti.

Da tutto questo si può dedurre come un elevato turnover dei capi d’abbigliamento- dovuto alla produzione a basso costo e al breve tempo di utilizzo- causa di fatto vari problemi ecologici e sociali (dal momento che molte aziende tessili non pagano il salario di sussistenza). E a tutto questo si aggiunge anche la mancanza di trasparenza: anche se le singole aziende tessili si vantano di comunicare i nomi delle fabbriche e delle aziende che producono vestiti per loro in Bangladesh o altrove, questo nel concreto non ci dice nulla sulla loro effettiva sostenibilità.

Un ulteriore fattore critico è dato dalla scelta dei materiali e dalla diminuzione del valore dell’abbigliamento: gran parte dei capi prodotti per il fast fashion, infatti, è realizzato in poliestere. Tuttavia, quando si lavano prodotti di questi materiali, si producono grandi quantità di microplastiche, uno dei più grandi problemi ambientali in assoluto.

In passato i vestiti venivano rammendati, riparati, tinti e tramandati per poter essere indossati più a lungo. Oggi non è più così: l’industria crea il trend e dice ai consumatori che non è “cool” indossare più volte lo stesso capo. Di conseguenza, i marchi lanciano sul mercato un numero spropositato di capi e di collezioni a discapito della sostenibilità e della qualità dei prodotti.

Ma come è possibile fissare il prezzo in questo modo? Se si producono e vendono vestiti realizzati con materie prime di qualità, garantendo ai lavoratori un buon livello salariale e rispettando elevati standard ambientali è inevitabile che il prezzo tenda a salire. Senza dimenticare che oggi tutti noi conosciamo la maggior parte degli indicatori di sostenibilità: sappiamo chi viene pagato troppo poco, dove vengono sfruttati i bambini, dove crollano gli edifici e quali sono le sostanze chimiche che inquinano i fiumi. E dobbiamo esserne sempre più consapevoli, anche se di fatto il costo di per sé non è un indicatore oggettivo della sostenibilità di un prodotto.

Un’azienda fast fashion può lavorare su tantissimi fronti per creare un’immagine sostenibile di sé, ma il suo core business rimane lo stesso: vendere più capi d’abbigliamento possibile, a tante più persone possibili, nel minor tempo possibile. Di contro, ci sono aziende che fanno le cose in modo fondamentalmente diverso fin dall’inizio, ma che di fatto hanno meno chance sul mercato perché devono lottare contro questi gruppi molto forti.

Ma per cambiare concretamente le cose c’è bisogno di guardare all’insieme: abbiamo bisogno della politica, di un controllo sul greenwashing, delle leggi, del pubblico, dei consumatori, della stampa, del commercio e dei produttori. Se (e quando) tutte le parti coinvolte vorranno un effettivo miglioramento concreto, solo allora si potrà cambiare qualcosa. Di certo in futuro le aziende sostenibili saranno in grado di offrire soluzioni fattibili ai problemi urgenti del nostro tempo: la vera incognita è se questo varrà anche per l’industria dell’abbigliamento.

Commenta per primo